目次

1.文章読解と短期記憶

文章読解は短期記憶と関係しています.

私たちが文章を読むとき,文頭から言葉を読んでいきます.

そのとき,読んだ言葉は脳のワーキングメモリに短期記憶として保存されます.

ワーキングメモリは記憶された言葉も含め,

入力した情報や脳内に記憶された情報を呼び出して,

情報処理を行い文を読解します.

文を読み終えて意味を理解すると,短期記憶は忘れます.

文章を読んで理解するために短期記憶は必須です.

短期記憶の容量は以下に説明するように上限があり,

それを越えるものは脳が処理しにくくなります.

だから,短期記憶の容量を超える分量の言葉を文に詰め込むと,

読み手は文の意味を理解できなくなります.

ということは,私たちが短期記憶の特徴を理解し,

それをうまく活用して文を書けば,読み手にわかりやすいものになるのです.

逆に言えば,短期記憶を考慮しないで,

自分が言いたいことを自分流儀で長々と書いても,

読み手には届きません.

このように短期記憶は文章読解やテクニカルライティングにとって重要です.

ところが,短期記憶を考慮した文章読解法や文章作成法を解説した記事は少ないように思えます.

そこで,本稿は,まず短期記憶について解説し,次にそれを活用した文章作成法について述べます.

2.短期記憶とは

上で述べましたが,人の脳に保存される記憶のうち,

短時間のみ保存される記憶を短期記憶といいます.

それは脳の前頭葉にあるワーキングメモリに記憶されます.

心理学者ミラーは,短期記憶の容量を7±2チャンク程度と報告しました.

チャンクとはひとかたまりの言葉です.

つまり,脳は一度に7つ程度の言葉のかたまりを保存することができるというのです.

ミラーは7をマジカルナンバーと呼びました.

その後,他の心理学者の研究により,この値は,

ミラーの提唱した数値より低く見積もられ,4±1アイテムや4アイテムと報告されています.

ここで,アイテムとは意味のある言葉の集まりです.

また,短期記憶に保持されている情報は互いに関連していないと,

人はそれらについて思考できないとも報告されています.

このことは,人は独立した2つのアイテムを同時に思考できないことを示しています.

これらの結果をまとめると,

ワーキングメモリに保存される短期記憶の容量は4アイテム程度で多くても5アイテムであり,

これらのアイテムが相互に関連していれば,それらについて思考できると考えられます.

本稿では短期記憶の容量を4~5アイテムとします.

3.文章読解と短期記憶

文の読解に重要なのは,読んだ言葉を短期記憶に保存して,それを使うことです.

日本語文の特徴は,読解にとって重要な言葉(被修飾語や述語)が後ろに置かれることです.

私たちは文を読むとき,言葉を文節や従属節単位で読みます.

そのとき文節・従属節の係り受けを考えています.

「係り受け解析して科学技術文をブラッシュアップする(テクニカルライティング)」

ここで,文節は単語+助詞・助動詞と考えるとわかりやすいです.

従属節については後述します.

>「8.接続助詞や動詞・助動詞の連用形でつながる複文では,つなぐ言葉は1つとする」の該当箇所「節とは」

被修飾語や述語に到達するまで,読んだ文節・従属節がどこに係るかわかりません.

係り受けがわからないものは短期記憶に保存して,次を読みます.

係り受けがわかったものは,ひとまとまりの語句として短期記憶に保存されます.

これを文末まで繰り返して,最後に文全体の意味を考えて理解できれば,

その文は読解されたのです.このとき,短期記憶は消失します.

なお,読解力は短期記憶の容量だけではなく,記憶されるアイテムの大きさ(言葉の量),

ワーキングメモリの情報処理能力,言葉の知識の個人差にもよります.

また,文内容の予測力や前文とのつながりの把握力も関係します.

本稿では,これらは平均的なものであると考えて,それらについては考察せず,

短期記憶とワーキングメモリの情報処理に焦点を当てて述べます.

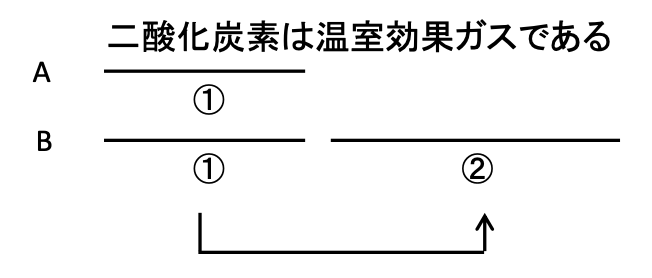

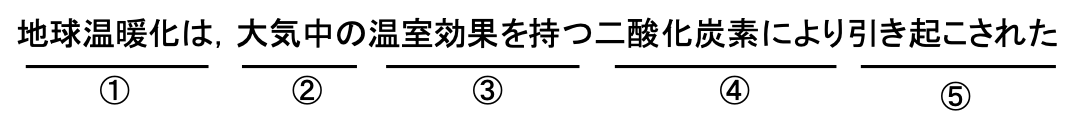

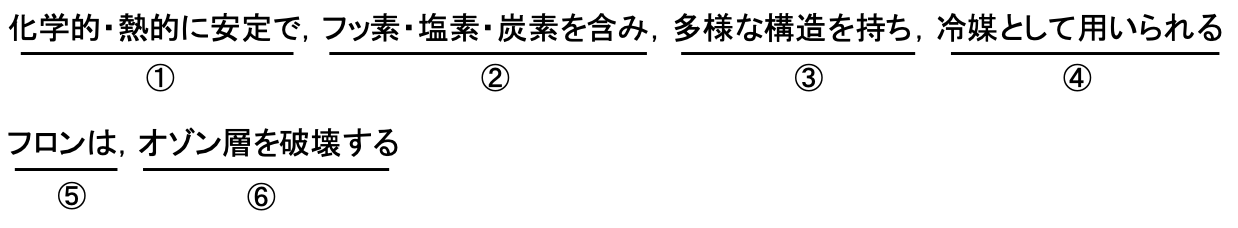

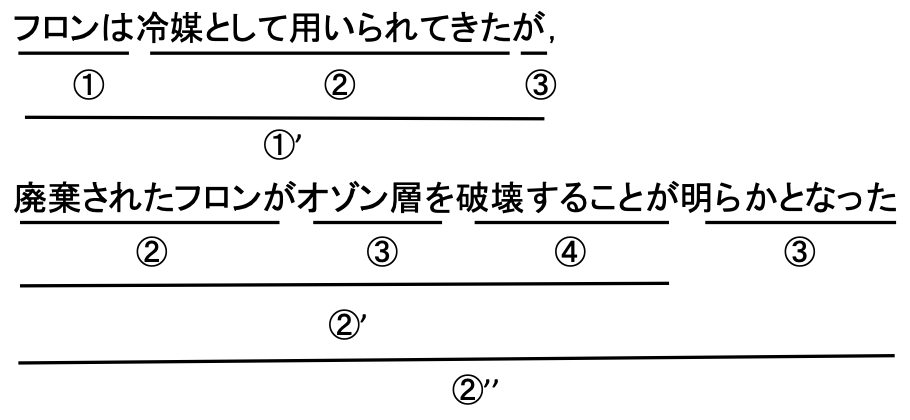

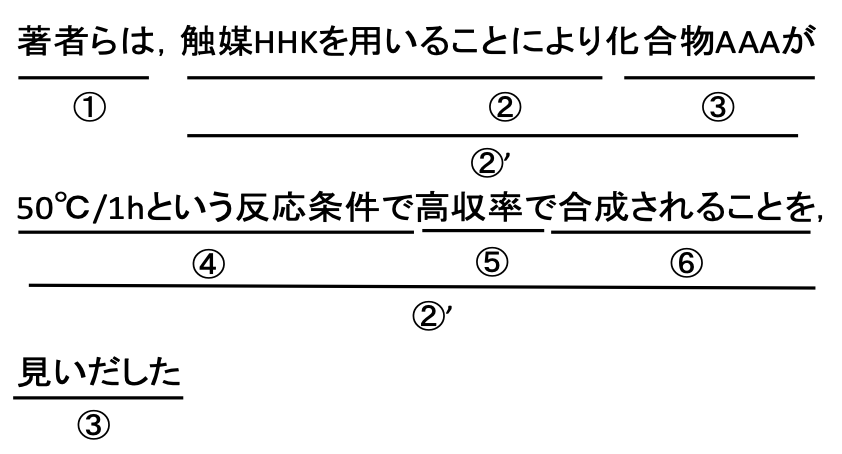

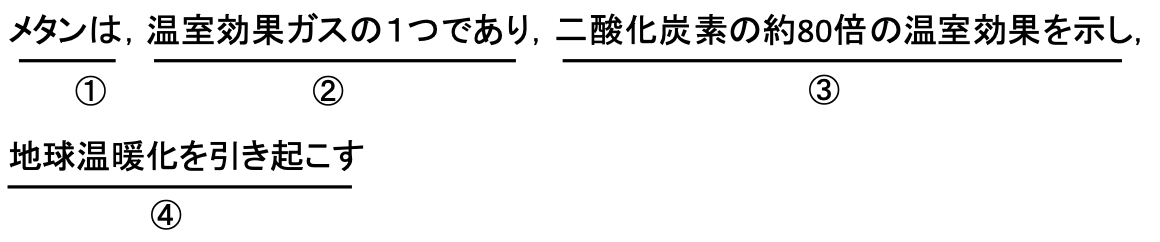

文の読解プロセスを文例1で説明します.

英字は読みの順序,丸数字は短期記憶に保存された文節,矢印は係り受けを示します.

文例1

まず①「二酸化炭素は」を読みます(A).

これは「二酸化炭素+は」(名詞+助詞)の構成の文節です.

この文節は係り受けがわかりませんので,短期記憶に保存されます.

次に,②「温室効果ガスである」を読みます(B).

2つのアイテムが短期記憶に保存されました.

この時点で①「二酸化炭素は」は②「温室効果ガスである」に係り,

①が主語,②が述語であることがわかり,文の意味が理解できます.

意味がわかりましたので,短期記憶は消失します.

もう少し複雑な文を読みましょう.

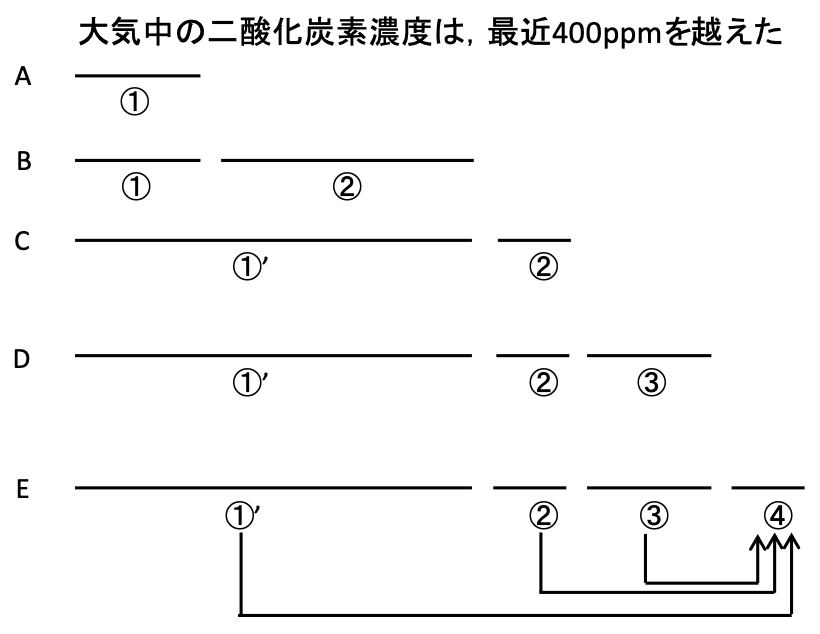

文例2

①「大気中の」を読みますが,係り受けがわかりませんので,短期記憶に保存されます(A).

②「二酸化炭素は」を読む(B)と,①が②に係っていることがわかりますから,

①+②で新たな文節①’として認識されます.

これは係り受けがわかりませんので,短期記憶に保存され,

次の言葉②「最近」も係り受けがわかりませんから,短期記憶に保存されます(C).

次の③「400ppmを」も同様で,これも短期記憶に保存されます(D).

これで短期記憶には3アイテムが保存されました.

最後に④「越えた」を読むと,④は述語であり,①’,②と③がこれに係ることがわかり,

文の意味が理解できます.

短期記憶は消失します.

文例1と2では,短期記憶に保存されたアイテムは,それぞれ2と4です.

短期記憶の容量内ですから,私たちはこれらの文例を困難なく読解できます.

4.読解の困難な文と短期記憶

上の文例のような文だけだと,読解は容易です.

しかし,私たちが読む文には,複雑な構造のものがあります.

例をあげます.

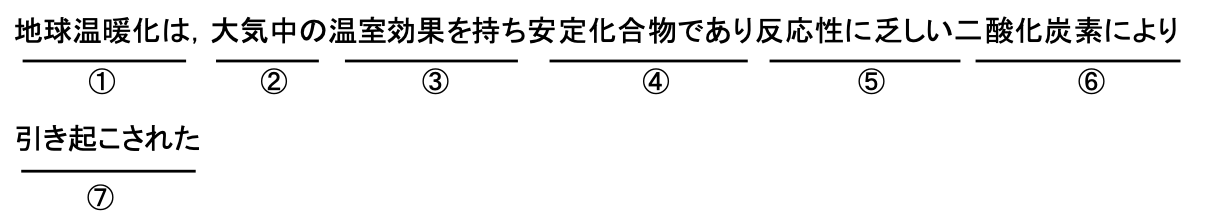

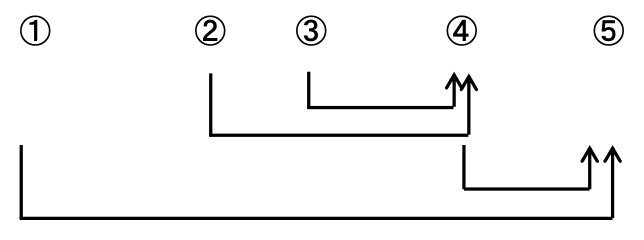

文例3

文節ごとに番号を付けました.

文頭の①から読んでいきますが,一度読んだだけではスンナリと意味が理解できません.

①は助詞「は」があるので主語だとわかりますが,

係り受けがわかりませんので,短期記憶に保存します.

②は③に係るのではないですから,これも短期記憶に保存します.

③,④と⑤も同様です.

⑥まで来て②から⑤は⑥に係ることがようやくわかります.

⑦は述語だとわかります.

文の骨子は,

①「地球温暖化は」,⑥「二酸化炭素により」⑦「引き起こされた」だと理解できます.

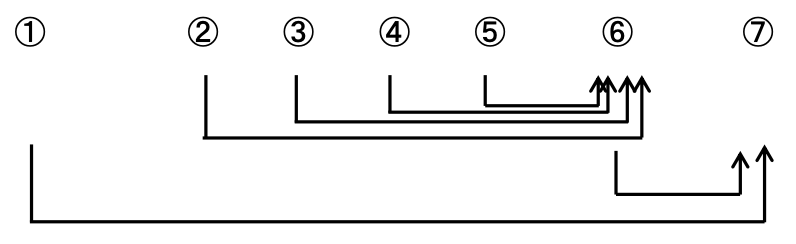

②から⑤は「二酸化炭素」の修飾語です.文内の係り受けは下図のとおりです.

しかし,文の意味はよく理解できないでしょう.

その要因は,修飾語が多すぎて短期記憶に保存できないことにあります.

⑥に到達した段階で短期記憶には6アイテムが保存されています.

これは短期記憶の上限を越えますから,保持が難しいです.

すべての文情報が脳内にないのですから,

この文の読解は困難です.理解できない文になるのです.

さらに,②「大気中の」と③「温室効果を持ち」の2つと

④「安定化合物であり」と⑤「反応性が乏しい」の2つとの関連性が薄いことも問題です.

関連性の高い言葉どうしであれば,

人はそれらについて思考できるとの報告があります.

逆に言えば,関連性の低い言葉が文中にあると読解は難しいのです.

それもこの文が理解困難になる要因です.

それを解消してわかりやすい文に改訂するには,

②から⑤の修飾語の数を減らすことと,関連性の高い修飾語とすることです.

④と⑤のどちらかを削除するのも一手ですが,

この文だと二酸化炭素が安定化合物であることと地球温暖化との関係は薄いです

(安定構造であるから大気に長時間留まり,地球温暖化を進める効果はありますが).

だから,④と⑤を削除するとスッキリします.

文例4

係り受けは下図のとおりです.

④「二酸化炭素により」までで4アイテムが短期記憶に保存され,

④の修飾語は地球温暖化と関係深い言葉(「大気中の」,「温室効果を持つ」)ですから,

この文はストレスなく素直に読めて理解できます.

上で述べた文例から文のわかりやすさと短期記憶は密接な関係にあることが理解できます.

ということは,短期記憶をうまく活用すると,わかりやすい文を書くことができるのです.

5.短期記憶を活用した文の書き方

前述のように,日本語文の特徴は,

読解にとって重要な言葉(被修飾語や述語)が後ろに置かれることです.

文頭から文を読んでいきますが,文中の文節はどこに係るかわかりません.

被修飾語や述語に係る文節が複数あると,それらもどこに係るかわかりません.

また,主語・述語の組が複数ある複文だと,文構造が複雑になるので,

文中の言葉がどこに係るのかわかりません.

これらの係り受けのわからないものは,

係り受けがわかるまで短期記憶に保存されます.

しかし,これらが短期記憶の上限(4~5アイテム)を超える文が多くあります.

そのような文は,意味が理解しにくいです.

なぜでしょうか.それは短期記憶の特徴を理解しないで文が書かれたからです.

ということは,文読解における短期記憶の特徴を理解して,

それをうまく活用して文章を書けば,読み手にとって理解しやすい文になります.

それは以下の5つにまとめられます.それぞれについて以下に説明します.

被修飾語を修飾する文節は3文節までとする

述語に係る文節は3~4文節までとする

接続助詞や動詞・助動詞の連用形でつながる複文では,つなぐ言葉は1つとする

補文句を含む複文では,補文句を短くする,または主節の主語と述語を近づける

文中の言葉は関連性を高くする

6.被修飾語を修飾する文節は3文節までとする

1つの被修飾語を複数の文節で修飾することが多いです.

あることがらをいくつかの言葉で説明したいとき,このような書き方をします.

しかし,短期記憶を考慮すると,修飾語は3文節までとすると読み手は文を理解しやすくなります.

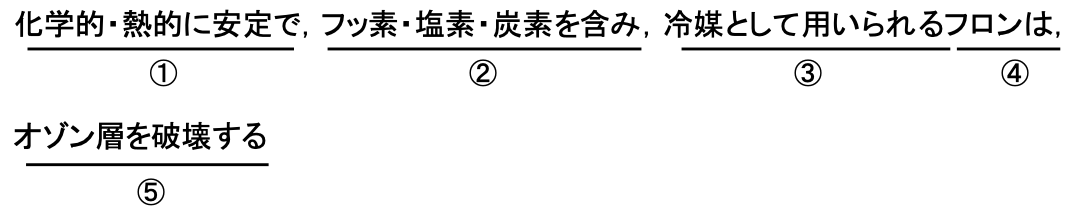

文例5

主語④「フロンは」に係る文節は①「化学的・熱的に安定で」,

②「フッ素・塩素・炭素を含み」と③「冷媒として用いられる」の3つです.

読み手がこの文を読むとき,①から③は係る言葉がわかりませんので,

これらは短期記憶に保存されます.

④を読むと①から③は④を修飾する文節だとわかりますので,

①から④までが1つの従属節(ここでは主語節)として認識されます.

⑤を読むと,これは述語だとわかり,文の意味が理解できます.

係り受けを下図に示します.

短期記憶に保存されるアイテムは④を入れても4つです.この文はわかりやすいと感じます.

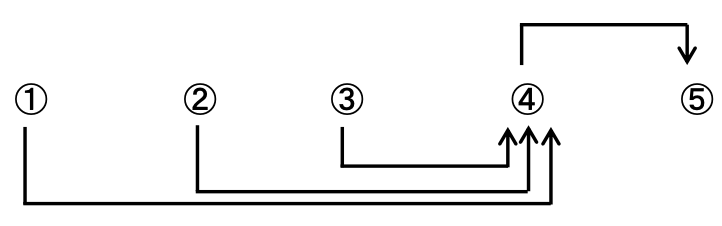

では,主語④の修飾語を4つとしてみましょう.

文例6にそれを示します.

文例6

文例5を忘れてこの文を読んでみましょう.

主語⑤「フロンは」の前に4つの文節があり,これらは短期記憶に保存されます.

短期記憶量のほぼ上限です.

⑤まで読むと①から④までが⑤の修飾語だとわかります.

確かに,主語節の意味は何とか理解できますが,一度読んだだけではスンナリと頭に入ってこないでしょう.

このように,被修飾節を修飾する文節を3文節までとすると,読み手が理解しやすい文になります.

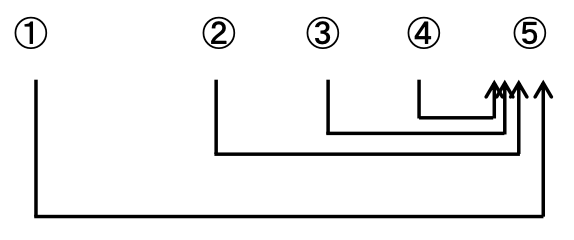

7.述語に係る文節は3~4文節までとする

修飾語と被修飾語との関係と同様に,述語に係る文節も多くなることがあります.

そのような文だと,述語に到達するまで読み手は文内の文節がどこに係るかわかりません.

短期記憶を考慮すると,述語に係る文節は3~4文節までとすると,読み手にわかりやすい文になります.

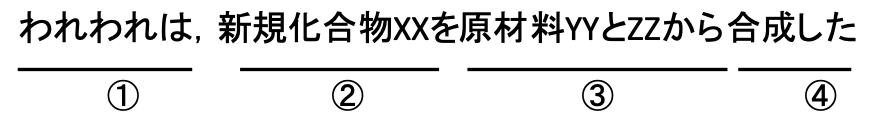

文例7

この文は①から③までの3文節が,述語④「合成した」に係っています.

係り受けを下図に示します.

「合成した」に行くまで①から③の文節はどこに係るかわかりませんので,

これらは短期記憶に保存されます.

④を読んですべてが述語④に係っているとわかり,文の意味を理解します.

このとき,短期記憶には4つの文節が保存され,

短期記憶の容量内であり,この文は容易に理解できます.

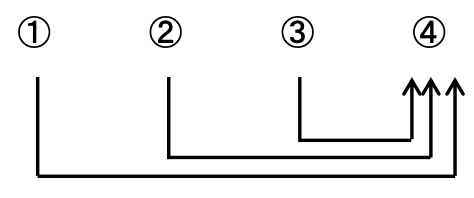

次に,文節数を増やした文例を示します.

文例8

この文は①から④までの4文節が,述語⑤「合成した」に係っています.

係り受けを下図に示します.

「合成した」を読むまで①から④の文節はどこに係るかわかりません.

なので,これらは短期記憶に保存されます.

⑤を読んですべてが述語⑤に係っているとようやくわかり,文の意味を理解します.

このとき,短期記憶には5つの文節が保存され,上限に達しています.

この文は,文例12より理解しにくいですが,理解可能です.

これ以上文節を増やすと理解困難になります.

このように,述語に係る文節を3~4文節とすると,文の意味がわかりやすくなります.

8.接続助詞や動詞・助動詞の連用形でつながる複文では,つなぐ言葉は1つとする

日本語文は接続助詞や動詞・助動詞の連用形で文をつなぐことができ,

どこまでも長く続く複文を書くことができます.

複文とは主語・述語の組が複数ある文です.

長く続く複文を理解するには,

読み手は短期記憶の容量を超える文を読み解かねばなりませんので,

文の読解が困難になります.

つなぐ言葉を1つとすれば,短期記憶の負担が減りますので文は理解可能になります.

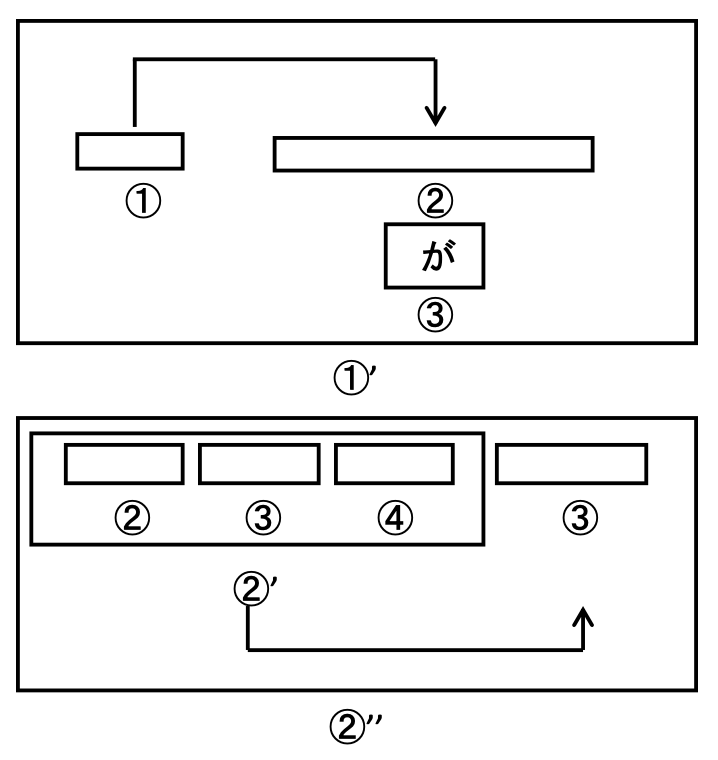

ここでは接続助詞「が」でつながる文例を示します.

文例9

この文例は,接続助詞「が」で2つの節をつなげた複文です.

ここで,節とは,「複文を構成する言葉のひとまとまりで,述語を中心としたもの」です.

「が」の前の部分と後ろの部分がそれで,前に置かれる節を従属節,後ろのそれを主節といいます.

この文例では「フロンは・・・が」が従属節,「破棄された・・・なった」が主節です.

この文の係り受けを下図に示します.

これ以降は,係り受けの詳細は省略して検討すべき文節・従属節について説明します.

文節・従属節は四角記号(□)で示します.

係り受けと短期記憶との関係はちょっと面倒です.

順番に説明します.

①は「は」が付いていますから主語だとわかりますが,

この段階では係り受けがわからないので短期記憶に保存されます.

②と③を読むと,①が主語で②が述語という文構造であることを理解します.

③「が」があるので,①と②は従属節で,③以降に主節があると予測します.

従属節は理解されたので,①~③までを1アイテム(①’)として新たに短期記憶に保存されます.

なお,「が」は逆接の接続助詞ですが,

前後の文をつなげるだけでも使いますので,読むとき注意が必要です.

主節は4つの文節からなりますが,文末までを読むと,短期記憶に保存されるのは,

①’と主節の4文節で,合計5アイテムです.

この文は複雑な構造なので,

文構造の理解にワーキングメモリには負荷がかかると推測されます.

文構造の理解にワーキングメモリの一部を使うという研究結果が報告されていますから,

この推測は妥当です.

そうすると,この段階でワーキングメモリの容量を超えます.

そこで,②から④までに集中するなら,何とか理解できそうです.

②から④は「廃棄されたフロンが」が主語で,「破壊する」が述語であることがわかります.

「破壊する」に「こと」が付き,さらに「が」が付くので,

「廃棄・・・破壊することが」は主語節だと理解できます.

これは1アイテム(②’)として短期記憶に保存されます.

③「明らかとなった」は②’の述語で②’と③で主節(②’’)になるとわかります.

なお,「こと」は形式名詞で,その前に主語・述語揃った文があると,

この文を名詞化する機能があります.

このような形式名詞は平仮名で書きます.

ここまで来て,従属節(①’)と主節(②’’)を合わせて,この複文の意味が理解されます.

つまり,①’はフロンの用途を述べ,②’’はその問題点が記されていることがわかります.

なお,この文は従属節と主節の関連性が高いですので,この点からも理解しやすい文です.

接続助詞や動詞・助動詞の連用形でつながる複文が理解しにくいのは,

文を文頭からすべて覚えられないからです.

読解過程では文の一部を忘れないと,文の構造と意味を理解しにくいのです.

文を読み終えてもう一度文頭から節単位で読み直して,ようやく意味を理解できます.

このような複文では,つなぐ言葉を1つとする(従属節と主節が各1つ)と,

読み手はその文を理解するでしょう.

それ以上の節をつなぐと,

読み手の短期記憶の容量を越えるので文は理解しにくくなります.

9.補文句を含む複文では,補文句を短くする,または主節の主語と述語を近づける

複文のうち,文中に主語・述語を含む従属節が挿入されているものがあります.

この従属節を補文句といいます.

補文句は,それ自体で1つの文で,それを示す「ことを(が)」や「(である)と」などの言葉が付きます.

補文句を含む複文では,補文句が長いと短期記憶の容量を使い果たしてしまい,読解が難しくなります.

また,主語と述語が遠く離れているので,述語まで読み進めると主語を忘れてしまいます.

その対策は,(i)補文句を短くする,(ii)補文句を文頭に置き主語と述語を近づける,です.

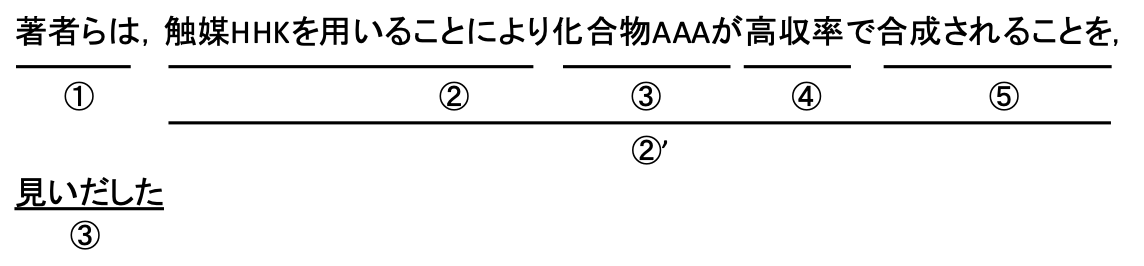

文例10

この文は,補文句「触媒・・・ことを」が文中に挿入されています.

係り受けを下図に示します.

読み手は主語①を短期記憶に保存した後,②~⑤までの5アイテムを短期記憶に保存します.

①を忘れて,②~④が⑤に係っていることを理解できればそれを1アイテム(②’)として保存します.

⑤の「ことを」により,②’が補文句であることを理解します.

次に,③を読むと,①,②’と③が短期記憶に保存されて,

この文が①主語+②’補文句+③述語であることを理解し,

文の意味も理解できます.

このとき,文構造を理解するためワーキングメモリの一部を使うと推測されますので,

短期記憶の容量は上限に達するでしょう.

この例でもわかるように,

補文句を含む文は短期記憶に保存する文節や文構造解析のため,

ワーキングメモリの負担が大きくなります.

だから,補文句内の文節を少なくして補文句を短くするとわかりやすくなります.

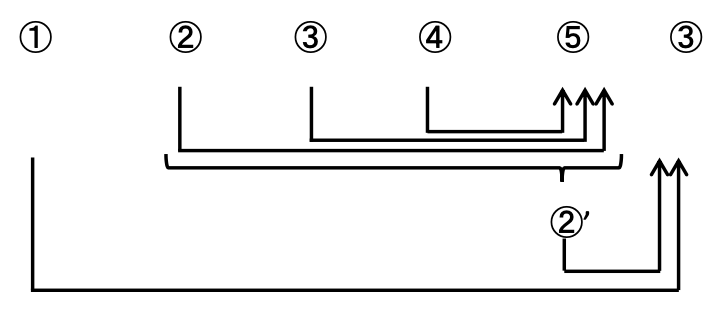

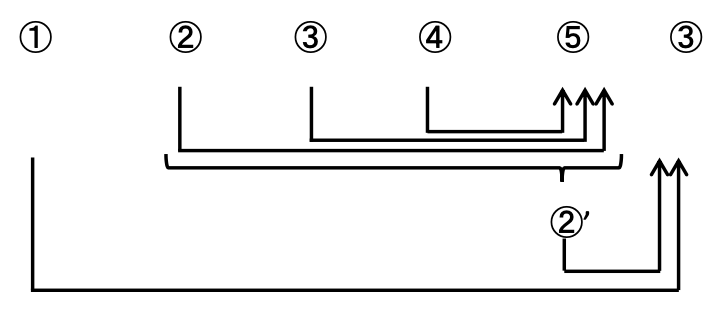

この文例の補文句を長くした文はどうなるでしょうか.

文例11

係り受けを下図に示します.

文例10の補文句に「50℃/1hという反応条件で」を挿入しました.

文例10を忘れて初めてこの文を読む気持ちで読んでみると,理解が困難です.

⑥を読んだところで6アイテムの文節が短期記憶に保存されています.

さらに,ワーキングメモリが文構造の理解に使われていると推測されます.

これでは短期記憶の上限を大きく超えます.

ここでは①と②を忘れて,まず③から⑥までの文構造を理解します.

その後,②を加えて②~⑥で1つの補文句となっていることを理解します.

①を再度短期記憶に保存して,文全体の意味を理解します.確

かに文例10より理解しにくいです.

補文句を含む複文をわかりやすくするもう1つの方法は,

主語と述語を近づけることでう.

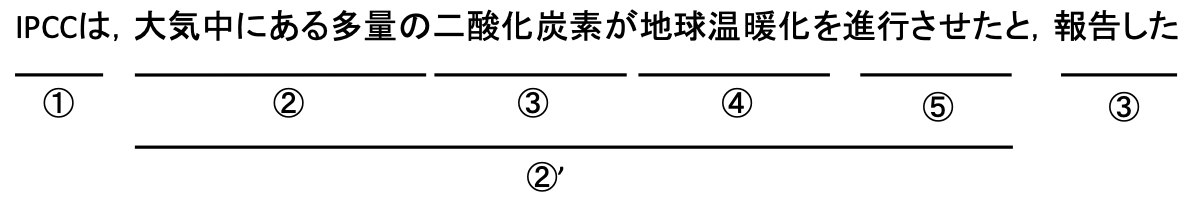

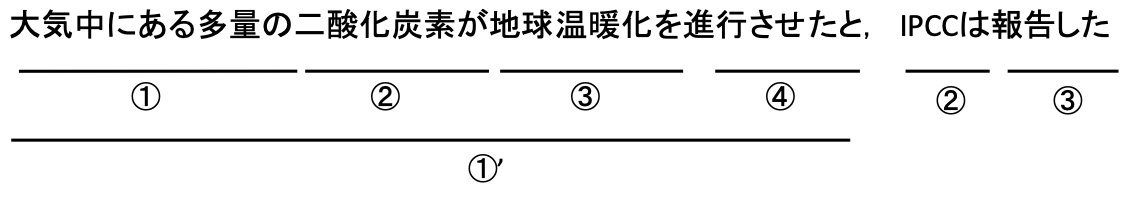

その例を,文例12と13に示します.

文例12は,主語を文頭に置いた例で,文例13は後ろに置いた例です.

文例12

文例13

係り受けの図は省略します.

文例12は最大で5アイテムの文節を短期記憶に保存しますが,文例13では4アイテムです.

短期記憶への負担は文例13が少ないので,より理解しやすいです.

このように,補文句を含む文を理解しやすくする工夫の1つは,

主語を補文句の後ろに移動することです.

そうすると,短期記憶の負担が減り文の意味を理解しやすくなります.

ただし,主語を強調したいときは主語を最初に置きます.

文例10や12で「著者ら」や「IPCCは」を強調したい場合は,主語はそのままとします.

なお,IPCCは「気候変動に関する政府間パネル」です.

10.文中の言葉は関連性を高くする

関連性の高い言葉で文が形成されていると,

読み手はそれらの関係を考えながら文を読解できます.

関連性の高い言葉どうしであれば,人はそれらについて思考できるとの報告があります.

逆に言えば,関連性の低い言葉が文中にあると読解は難しくなります.

修飾語が関連性の高い言葉で構成されると理解しやすいことは,文例3と4で述べました.

他の例を示します.

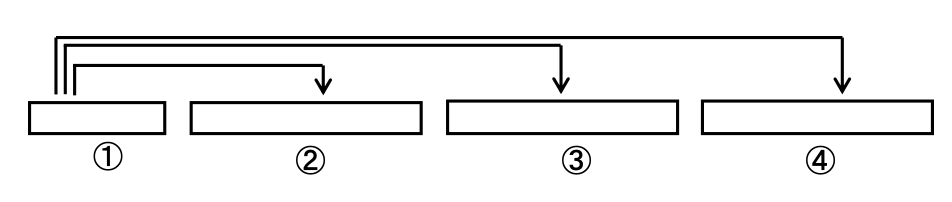

文例14

この文の係り受けは下図のとおりです.

文節を四角記号(□)で示します.

②から④はメタンの温室効果に関する記述で,相互に関連しています.

読み手はこれらの文節を関係づけながら読み,文の意味を容易に理解します.

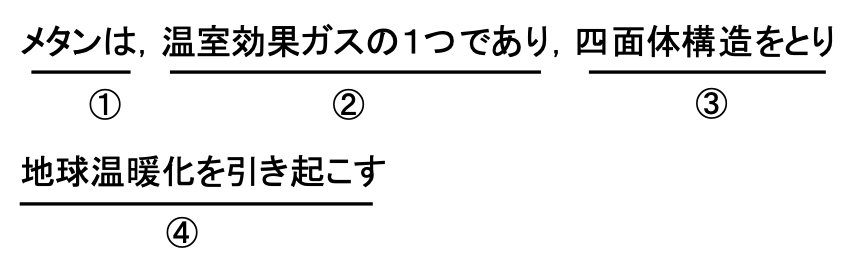

では文例15はどうでしょうか.

文例15

係り受けを下図に示します.

文の構造は文例14と同じです.

しかし,この文は文例14よりも理解しにくいです.

③「四面体構造をとり」は,②と④とは違う内容です.

だから読み手は違和感を持ち,ここをスキップして読みます(係り受けでは破線で示しました).

何らかの理由で四面体構造をここで言いたいのかもしれませんが,

読み手には理解しにくい文になります.

この文がメタンの温室効果を強調したいのなら,これは省くべきです.

このように,文中の言葉は互いに関連性の高いものにすると,

読み手にわかりやすいです.

11.まとめ

文章読解は短期記憶と関係しています.

私たちは文章を読むとき,文頭から言葉を読んでいきます.

そのとき,読んだ言葉は脳の前頭葉にあるワーキングメモリに短期記憶として保存されます.

文を読み終えて意味を理解すると,短期記憶は忘れます.

文章を読んで理解するために短期記憶は必須なのです.

心理学者の研究によれば,

ワーキングメモリに保存される短期記憶の容量は4アイテム程度で多くても5アイテムと見積もられています.

アイテムとは意味のある言葉のまとまりです.

これらのアイテムが相互に関連していれば,

それらについて思考できると考えられます.

本稿では短期記憶の容量を4~5アイテムとします.

文が短期記憶の容量内で作成されていれば,私たちは文を容易に読解できます.

しかし,読解できない文が多くあります.

その要因は文の構造が複雑なことや文が長いことです.

そのような文では,記憶すべき言葉の量が短期記憶の上限を超えてしまい,脳がこれらの情報を処理しにくいからです.

だから,文読解における短期記憶の特徴を理解して,

それをうまく活用して文章を書くと,

それは読み手にとって理解しやすいものとなります.

それは以下の5つにまとめられます.

被修飾語を修飾する文節は3文節までとする

述語に係る文節は3~4文節までとする

接続助詞や動詞・助動詞の連用形でつながる複文では,つなぐ言葉は1つとする

補文句を含む複文では,補文句を短くする,または主節の主語と述語を近づける

文中の言葉は関連性を高くする

それぞれについて,文例を示して説明しました.

『この1冊で!』

全ての研究者・技術者・理系学生のために!

この一冊で研究報告書のテクニカルライティングが学べます。

- ・研究報告書の構成,体裁と内容について

- ・結果と考察の構造,重要な4要素,結果と考察の論理展開について

- ・結果と考察の書き方について

- ・報告書の表題,緒言(背景と目的),結論、実験などについて

- ・文の推敲に係り受け解析を使う方法について